◆1742年「寛保戌の満水」◆

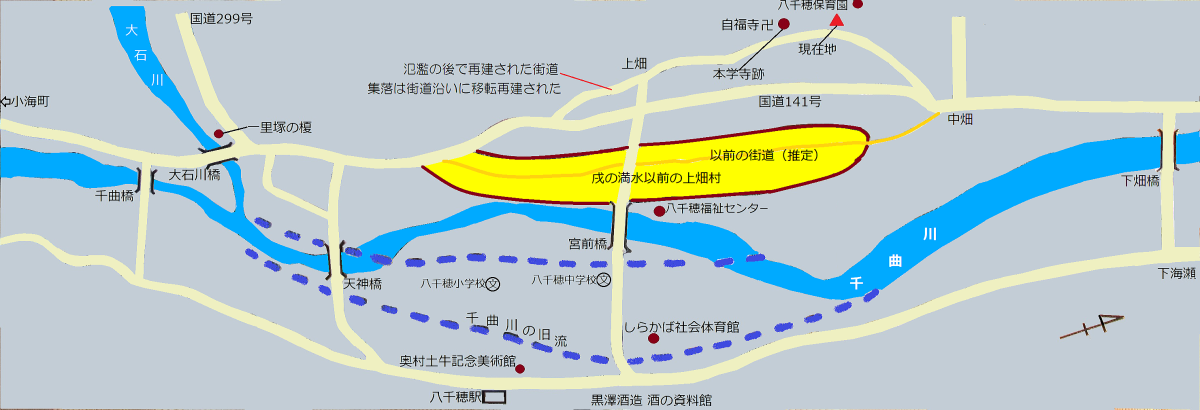

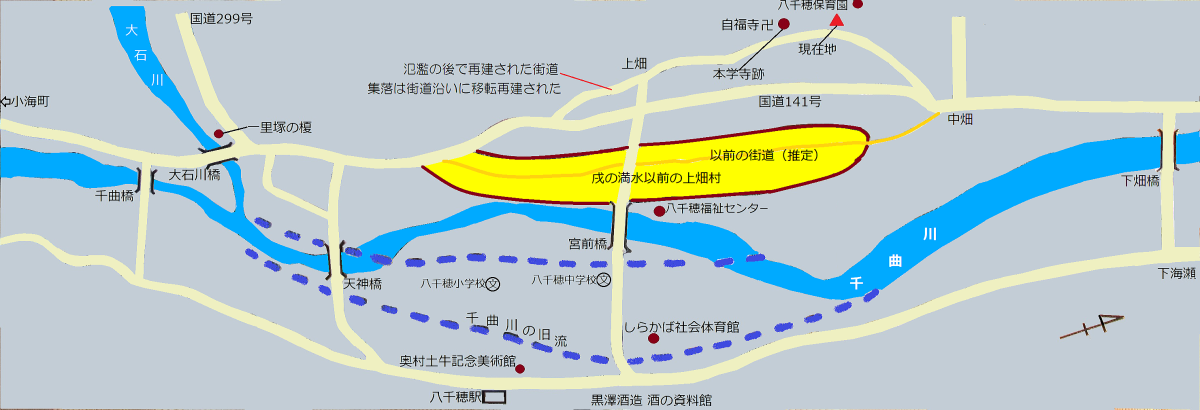

佐久穂町上畑の八千穂保育園の手前に「佐久甲州街道 上畑宿」に関する説明板が立てられています。宿場の物流における役割と営みや地理、街並みについての説明に加えて、1742年の大氾濫によって集落が破壊され、移転することになった事態が記されています。

木板の上に文章と絵図が描かれていますが、夫婦や紫外線による経年劣化で読みにくくなっています。ここでは修復・編集したものを掲載します。また、絵地図については解説などがないので、私が調べた限りのことを記述することにします。

佐久甲州道は、本来は千曲川右岸の方の道筋の方が地形や地質構造からみて安全でした。戦国時代にはこちらの街道が軍道や交易路として主に利用されていたと見られます。

ところが1640年頃から幕府道中奉行の方針で、幕府直轄領(天領)の集落を佐久甲州道の宿駅に指定して街道制度の建設が進められました。上畑から高野町の間では、千曲川右岸に比べて標高が低い左岸(西岸)に街道と宿駅が開設されました。

1742年(寛保2年)に豪雨が続いた結果、千曲川水系では大氾濫が発生しました。ものすごく流量を増した千曲川は、それまで天神町の段丘崖の下に主流が流れていたのですが、流路を西よりに変えて、上畑村があった段丘面まで押し寄せて集落を全面的に破壊してしまったそうです。

◆河道(流路)の大変動◆

説毎晩では絵地図について解説は記してないので、私の解釈と調査によって説明します。

青色の帯が、洪水後に残った千曲川の主流路(主河道)だと考えられます。氾濫時の水位と流水量はこれよりもはるかに大きく、上畑村の大方を飲み込む川幅・水深になっていたと見られます。

絵地図では「千曲川の旧流」を示す紺色の破線が描かれています――上下に2本あります。おそらく河道は主流と分流を合わせて2本あって、下の破線が主流(本流)だったと見られます。

|

当初の街道と宿場街の建設にさいしては、千曲川の増水・水害の危険性については考慮されていないわけはなく、河床から2段くらいは上の段丘面に街並みを建設したはずです。現在の地形から推定して、通常の川面から3メートル以上は高い位置にあったのではないでしょうか。

ところが、1742年の豪雨は従来の経験や想像・想定をはるかに超えたものでした。しかも、洪水は夜中に襲ってきたので、避難が間に合わない人びとが非常に多かったそうです。それが多数の死亡者をもたらした原因だったようです。

大雨は信州全域にわたって降り続き、蓼科山や横岳など八ケ岳連峰北端の山々にも膨大な降水量をもたたしました。村の西には蓼科山・横岳山系の尾根群が迫っています、村の西方から流れ下る大石川や飯塚川、沢入川も膨大な水量が集まって、土石流を発生させたはずです。四方から泥水が押し寄せたと伝えられているそうです。

太古から千曲川水系は大氾濫・土石流を繰り返してきたので、畑地区や高野町が位置する河畔平坦地の西端は、八ケ岳北部から続いる多数の尾根を断ち切って落としたような――標高差60メートル前後の――段丘崖を形成しています。

現在では、段丘崖の下から千曲川左岸まで緩やかな勾配の段丘と平坦地が広がっています。ところが地元の高齢者から聞いた話では、戌の満水よりも前は、斜面の勾配は今よりもきつかったと見られているそうです。

戌の満水によって千曲川本流と支流群から溢れて押し寄せた濁流によって浸食と運搬、堆積が起きて、西側山裾の傾斜をさらにきつくするように削る一方で、河畔に量の土砂を堆積させてゆるい傾斜の平坦地を形成したということです。

河畔の集落が破壊されたのと引き換えに、西側の山際から河畔にかけて肥沃な平坦地をもたらしたのです。18世紀後半からこの一帯に豊かな水田地帯が開拓されてきたようです。

|