|

鷹取山玄江院は、戦国時代における耳取城の縄張り――城郭と城下街の防衛構想――のなかに組み込まれています。寺の境内と参道は、耳取の城下街が軍道としての小諸道にどう関わっていたのかを示す痕跡を残しています。 ◆隠居所となった居館の跡地に創建された禅寺◆ |

|

領主館跡に創建されたこともあって、重厚な楼門と堂宇群はあたかも城郭のような趣だ |

|

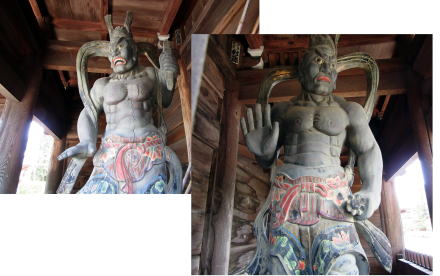

▲弥美登里神社前の石柱と桝形跡は参道入り口の遺構  ▲桝形の遺構: 室町後期から江戸初期に構築されたか  ▲楼門(山門)の南東脇も桝形になっている。古道の跡と見られる。  ▲周囲を圧するような重厚感を醸す山門(楼門)  ▲楼門(山門)の両側の阿形と吽形(両仁王像)  ▲広大な境内提案と広壮な本堂  ▲禅堂のように見える講堂も大きい  ▲本堂の東脇には大棟造りの庫裏・客殿  ▲庫裏・客殿の妻側のつくり。重厚さと大きさがわかる。  ▲境内庭園の南端にやや小ぶりの鐘楼。城郭の見張り櫓のような趣。  ▲境内東端の樹林と草地 |

◆扇状地の端を千曲川が蛇行する地形◆

佐久市鳴瀬(落合)から塩名田、耳取を経て小諸城址まで、千曲川は大きく蛇行して流れています。標高差(勾配)が小さく、両岸の台地の岩盤に往く手をふさがれて、水が滞留しやすい地形なのです。 ◆居館跡地に禅刹を開創◆ 玄江院の寺伝によると、1466年(文正元年)に耳取(鷹取)領主、大井貞隆が開基となり天龍山萬福寺を創建したものの、戦国時代に戦禍を浴びて焼かれたりして荒廃しました。 ◆古道、小諸道の要衝◆ ところで、耳取は小諸道の要衝の集落です。おそらく鎌倉時代からあった軍道が室町~戦国時代に近隣の武将領主たちによって整備され、江戸時代に藩領統治のために小諸藩によって制度化された古道の遺構だと見られます。 ◆境内には重厚・広壮な堂宇群◆ 参道を往くと、両側に仁王像を配した重厚な造りの楼門ごが迎えてくれます。楼門の手前には杉の老古木の参道並木のごく一部分が残っています。往古には弥美登里神社の前から参道脇にすぎや松からなる鬱蒼たる並木があって、茶屋や宿坊として塔頭支院が並んでいたかもしれません。

|

|

|