宗龍寺がある依田城跡(城郭遺構)

|

■「宗龍寺館」と呼ばれる城館跡■ |

|

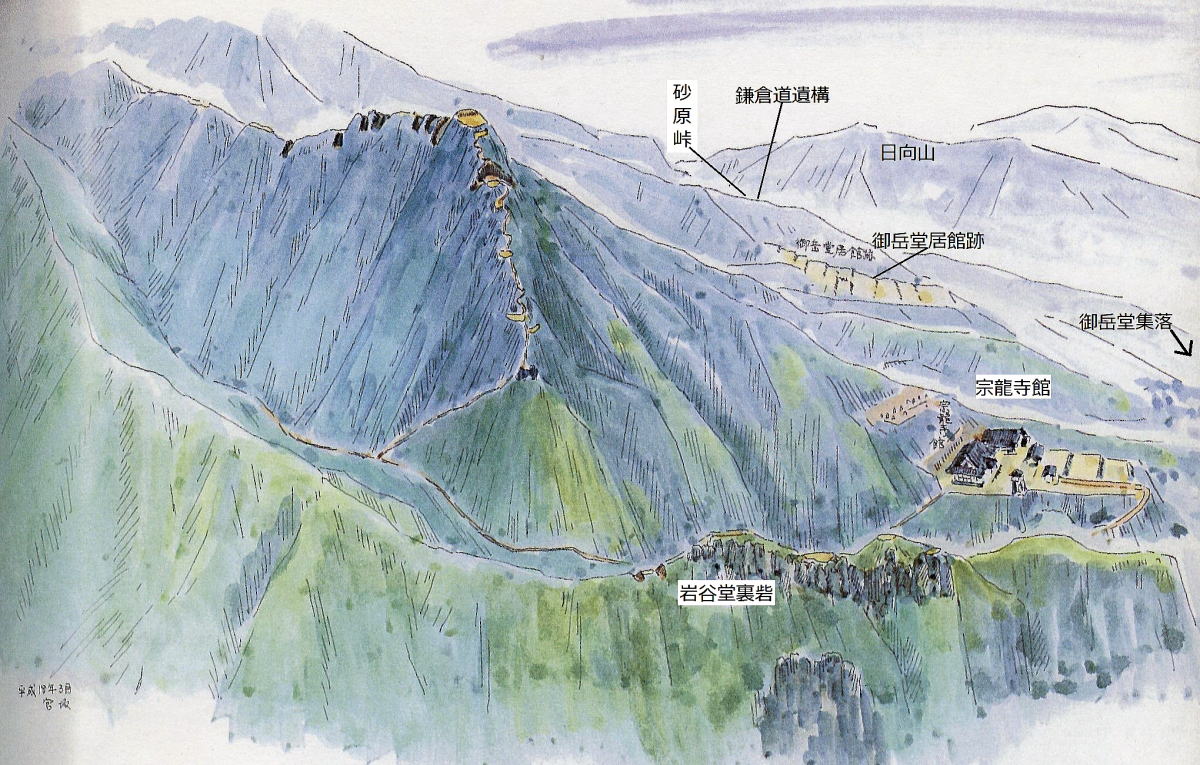

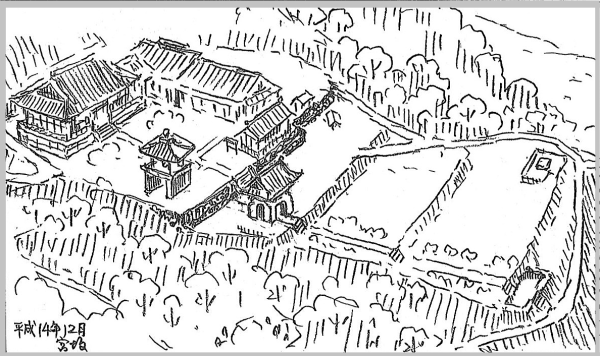

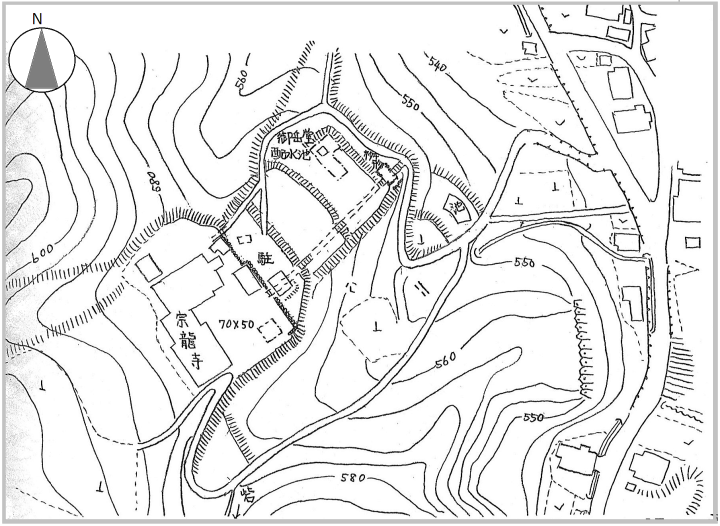

| 上掲の絵図は、宮坂武男『信州の山城と館』第1巻からの出典です。下の縄張り地図、宗龍寺館絵図も同じです。 宗龍寺(依田城跡)がある場所は、富士岳山から東に延びる尾根の先端の斜面です。富士岳山の稜線に並ぶいくつかの峰は、高い方から天狗山、金鳳山、御岳山と呼ばれているようです。尾根の両端には沢が流れ下っていて、南側には依田川とその支流内村川が流れています。 御岳山の尾根の北側の小さな山は日向山または中山と呼ばれてきたようです。2つの尾根の間の谷間の丘は砂原峠と呼ばれていて、往古、塩田から小諸方面や依田窪方面に連絡する軍道「鎌倉道」が通っていたと見られています。平安後期から鎌倉時代には御岳堂は、交通や交易の要衝だったのです。 |

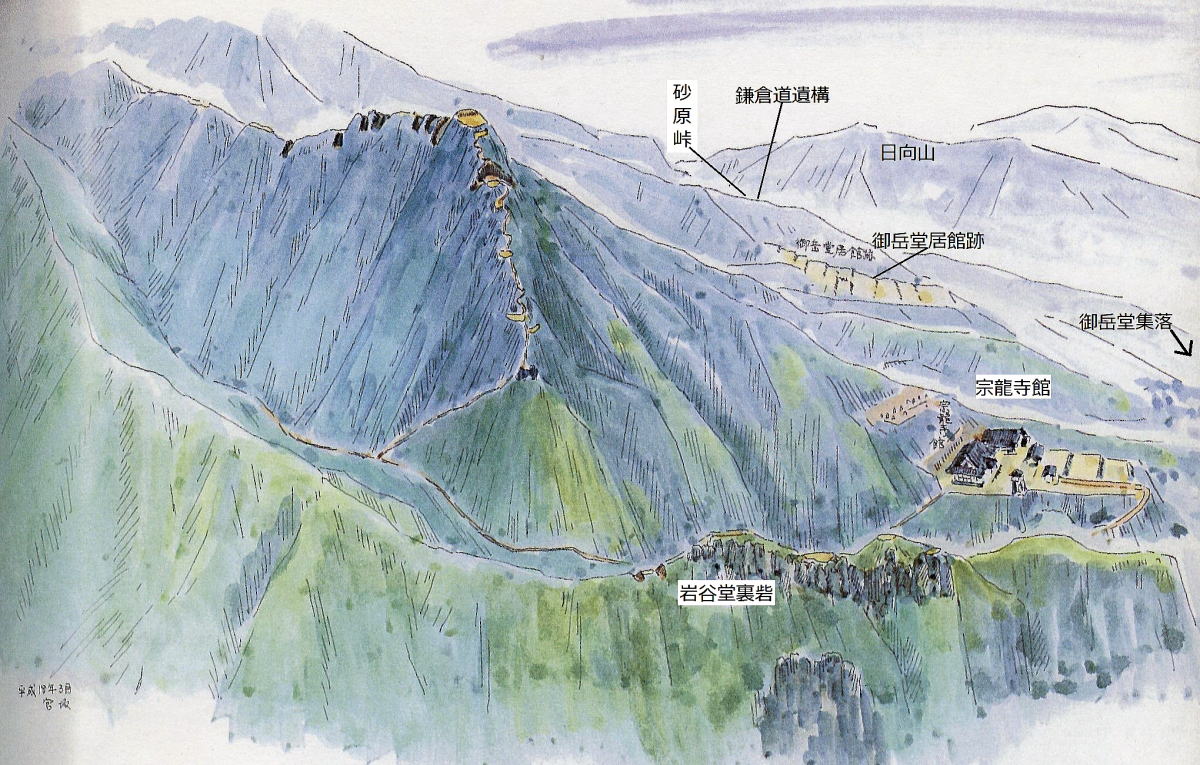

その頃の農耕地や村落の開拓は、地球的規模での温暖化が13世紀まで続いていたため、内村川や依田川河畔から離れた丘陵や山間の地で主におこなわれていたものと見られます。御岳堂の集落の中心地も、今よりも高い砂山峠寄りに位置していたかもしれません。 その頃の城館、領主館は周囲を家臣団屋敷に囲まれていて、農民村落に近い丘の上に築かれていたようです。後代のように、やたらに険阻な山頂には城館や城砦は造営されなかったようです。 さて、宮坂氏によると、相竜にの本土や堂宇が位置している最上段の段郭が領主居館が置かれた場所だったようです。その下の各段階に家臣団の屋敷などがあったと見られます。 当時の城館は、それらが一体化した城下街となっていて、農民村落はその周囲にあったようです。 |

|

|