|

千曲市桑原西区の辻の脇に天満宮が祀られています。⇒その探訪記事

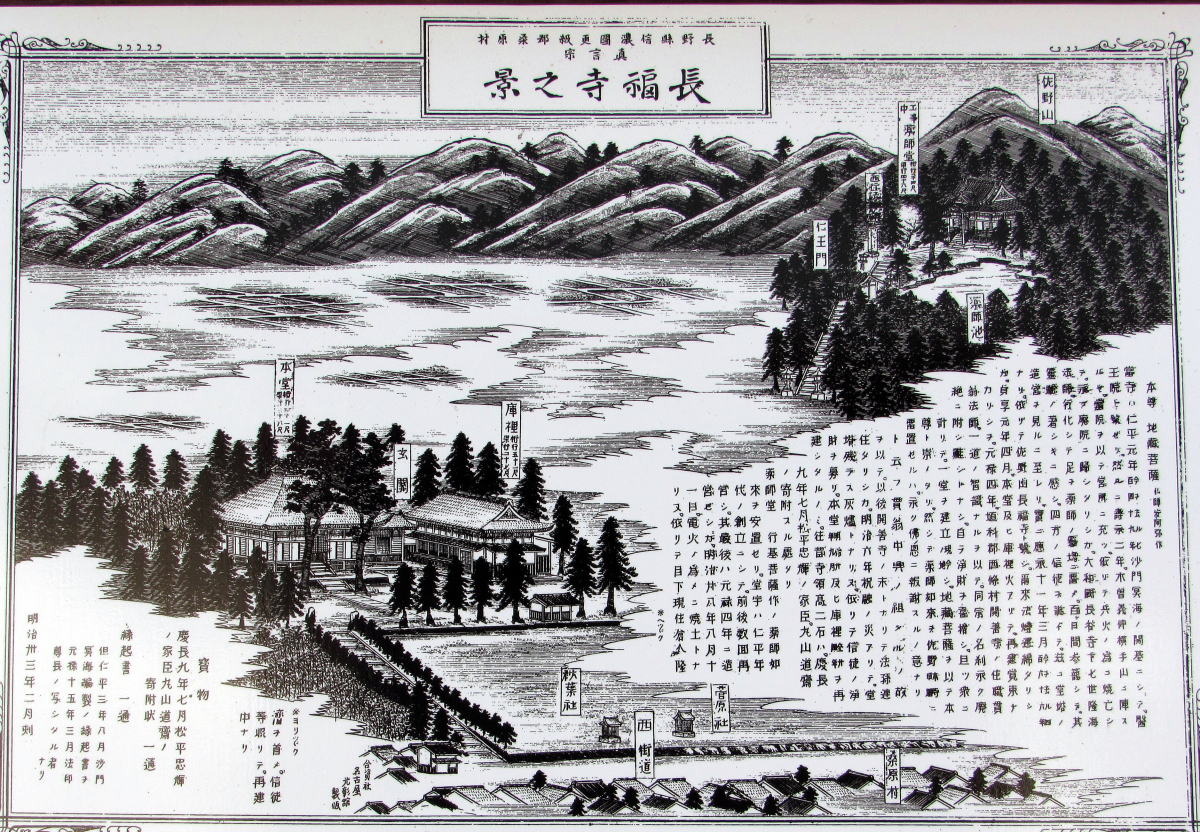

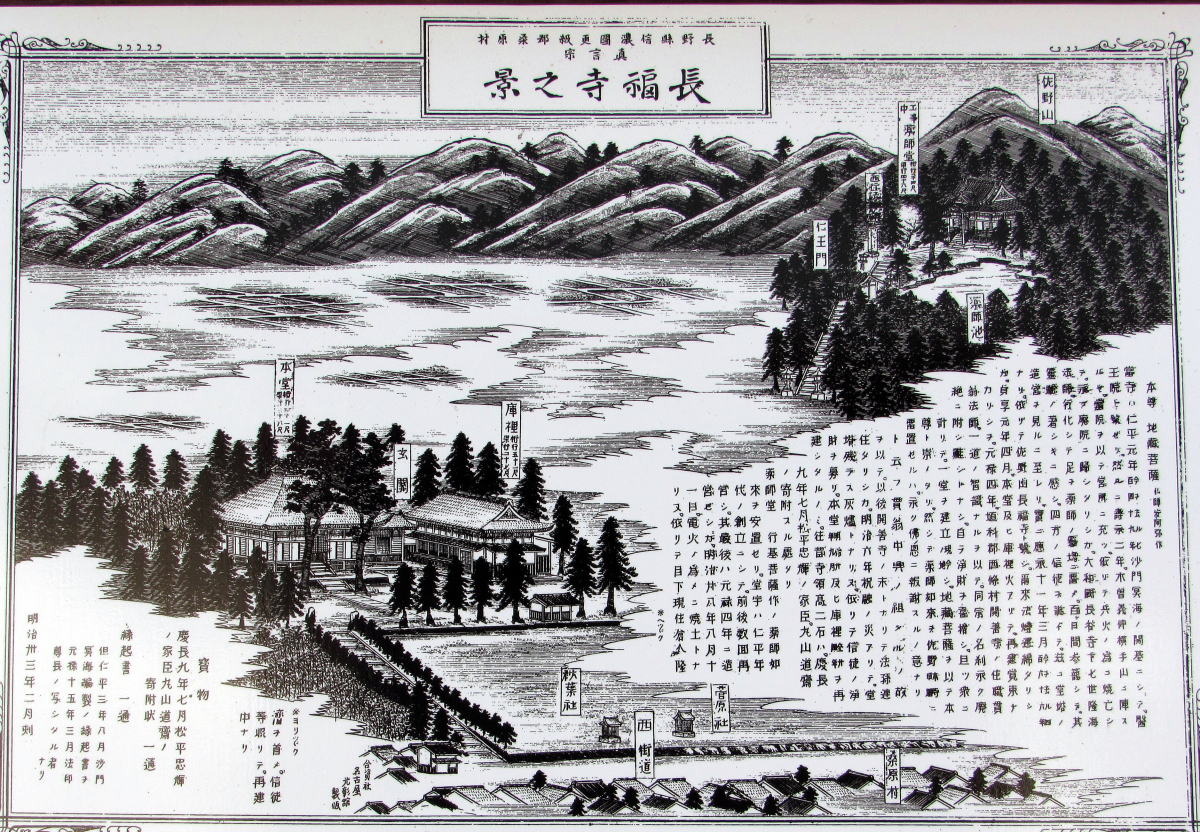

天満宮の現在地は、往古、佐野山医王院長福寺があった場所だそうです。その一角に天満宮があったそうです。その近くの旧街道脇に、長福寺の例歴についての説明板があります。ここではその絵図について検討します。

長福寺と薬師堂は数奇な運命に翻弄され、焼失や荒廃、再興・再建の歴史が繰り返されたようです。この絵図は、明治33年2月につくられたと説明板に記されています。

桑原本郷に再建された長福寺は明治時代のはじめにまたもや火災で失われ、明治20年頃から再建されていきましたが、その途中で挫折・荒廃したらしく、薬師堂は佐野村に残したものの、本尊の地蔵菩薩などは塩崎の長谷寺に移されたそうです。

この絵図は、その経緯と、桑原西区の現在地の跡地とを取り違えたまま描かれたものと推定できます。佐野薬師の伝承の史料の記述は相当に混乱していて、そう理解しても仕方がない内容です。 |

絵の下端に西街道(善光寺街道)と桑原の街並みが描かれていますが、絵師が描いたのはこの地の西側の丘にある本郷の長福寺の本堂(地蔵堂)と庫裏です。本郷の解題から見ても、背後の丘の上に佐野薬師堂が見えるはずです。

もしこの絵図の長福寺と佐野薬師堂の絵柄をそのまま生かすとすると、西街道は左下端からやって来て、秋葉社の手前で直角に左に曲がって長福寺本道の前を通って、少し先で境内の背後に回り込むようにふたたび直角に右に曲がってから中央背後の山並みに向かってのぼっていくことになります。

桑原の家並みは左下にわずかに覗くだけとなります。

ただし、絵師が当時の本郷の境内の長福寺の堂宇の様子を正しく描いたのであれば、本堂が茅葺寄棟の正方形の地蔵堂で、庫裏が茅葺入母屋造りだったことがわかります。そして、佐野村の薬師家の畔に参道石段をのぼり、仁王門をくぐって茅葺入母屋妻入造りの薬師堂に参詣したということでしょう。⇒現在の佐野薬師堂探訪 |