|

今は桑原西区の県道脇に天満宮があります。これは、数奇な運命を経て住民たちの切望を体現して再建された社です。 ◆天満宮は古い寺院の跡地に祀られている◆ |

|

天満宮の玉枝には江戸時代、石垣が向かい合う桝形があった。ここで街道は直角に南に曲がっていた。 その頃、西に向かう道は作場道(田畑に向かう細い農道)だけだった。 |

|

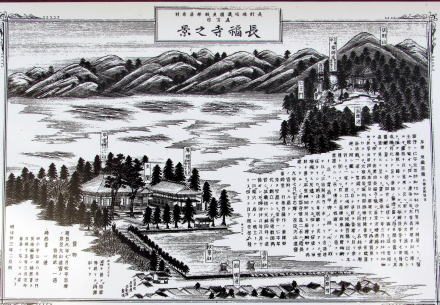

古代のこの地の豪族桑原氏は、現在の佐野薬師堂(薬師池)の辺りに七堂伽藍を備えた大きな寺院を建立し、背後の丘に天満宮を祀る堂舎を設けたたそうだ。  ▲現在の県道390号の様子: この道路は昭和期に建設された。江戸時代にはここに石垣が施されていて、一般の旅人の通行は阻まれていた。 したがって、長福寺の境内寺領は右(北)に5メートルほど広がっていたと見られる。県道建設ために、境内跡地は削減されたようだ。 ただし桑原の住民は、背後の丘の田畑に農作業に行くために通行できる細い農道(作場道)を利用していた。街道はここで左(南向き)に曲がり、口留難所の検問を受けた後、佐野川を渡って中原を経由して猿け馬場峠をのぼっていった。  ▲善光寺街道を往く旅人は、ここで左(南)に曲がり口留番所の脇でふたたび直角に西向きに曲がった。  ▲春の天満宮の様子。  ▲冬の天満宮の様子。  ▲一間流造りの社殿で、格子のなかに坐像を祀る造りになっている  ▲この絵図は絵師がこの一帯の地形や寺院跡地を検分することなく描いたものと見られる。善光寺街道との位置関係はまったく間違っている。 とはいえ、桑原本郷後に長福寺があった頃の景観には近いといえる。というのも、本郷の長福寺堂宇群の背後の佐野村の丘陵斜面に薬師堂が建っていたからだ。 絵図をクリックすると拡大絵図にリンクし、詳しい分析と解説を読むことができます。⇒解説記事 |

◆古代の豪族が創建した天満宮◆ 桑原西区の県道から直角に道が分岐するところは枡形跡です。現在、その辻の南西角地に天満宮があります。 ◆医王院長福寺と薬師如来◆ 天満宮がある区域の旧街道脇には佐野山医王院長福寺跡であることを示す案内板が立っています。「佐野薬師」の由緒に関する情報のひとつです。 ところが、1183年(寿永2年)、平家打倒のために挙兵した木曾義仲と善光寺平の平家勢力との戦乱の兵火で堂宇は焼失して医王院は廃れました。その後、1404年(応永11年)に大和の国長谷寺の隆海が佐野薬師を祀った佐野村の小堂に参籠したのち堂塔伽藍を再興建立し、佐野山医王院長福寺を創建したのだとか。長福寺は長谷寺の末寺となりました。 |

| というわけで、医王院長福寺と薬師如来は幾多の荒廃、再興再建、移転の来歴伝承があって、混乱しています。私の当て推量としては、桑原西区の跡地は源平合戦の戦禍で諸室するまで医王院があった場所ではないでしょうか。 |

|