|

上畑の諏訪社を中心とする神社の由緒来歴や畑大門という地籍名の起源を探る史料はまったくないようですが、古くからの地名らしいです。 ◆古代から中世の密教修験の拠点だったか◆ |

|

旧街道から大門地区の背後の尾根の上り口に「産土神」という扁額を掲げた大鳥居がある |

|

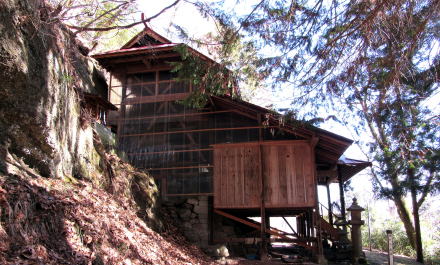

▲大鳥居をくぐってから振り返って大門の家並みを見おろす  ▲かつては桜並木があったが、今はわずか2本だけ残った老桜  ▲護国神社の社殿にのぼる石段。往古、寺堂があったのかも。  ▲護国神社の拝殿。往古は寺院の堂宇の跡地かもしれない。  ▲岩壁の下の窪みに並ぶ祠群。入母屋風に見える変形した春日造りで、阿弥陀如来、薬師如来、千手観音菩薩などを祀るものらしい。密教が、神道の背後にあると見なす曼陀羅体系を顕現する祠群かもしれない。  ▲岩壁の続きの先に諏訪社の拝殿・蓋殿  ▲北に延びる尾根突端は展望台兼ねた伏見稲荷の境内  ▲石段をのぼった尾根峰には稲荷社の石祠が祀られている  ▲稜線上は登山道として整備されている  ▲狭い尾根道は、往古、修行の道だったか ここの尾根は地元の人びとから権現山と呼ばれていて、間に谷を挟みながら断続し、およそ1.2キロメートルにわたって北に続いている。断続するの尾根上には、約400メートルほど北に十二明神社、さらに500メートルおいて尾根裾に諏訪社――熊野社、天神社、八幡社が合祀――がある。 そこから300メートルほど北西の稜線上には下端城跡の段郭群が200メートル以上にわたって続いている。戦国時代の武田家の信濃攻略時の出城らしいが、おそらく修験場跡の地形を利用したと見られる。地形から見て、これらは一体的に理解すべき史跡かもしれない。 |

この一帯は、現在は上畑、中畑、下畑というように3つの地区に区分されていますが、古代から中世までは畑というひとつの地名でまとまっていたようです。

さて、大門地区には山裾の斜面を東から西にのぼる参道のような小径が通っています。佐久甲州道との辻から西の尾根を見上げると、段丘崖のとば口に石の大鳥居が建てられています。「産土神」という扁額が掲げられています。昭和末期から平成期にかけての建立のようです。

諏訪社の社殿は切り立った岩壁(断崖)の下の岩棚にあるのですが、その隣、南西側の岩壁の下に窟屋のような窪みがあって、そこには古びた祠が数多く集められています――祭神名も記されず雑然と並んでいます。明治末期の祠堂合祀令によって上畑集落内に分散して祀られていた小さな社や祠をここに合祀したと見られます。 |