|

私たちは佐久甲州道を清水町の辺りから北にたどながら、旧街道の西に並行する山裾の信仰の場や祈りの場を探索してきました。太古から千曲川が侵食して形成した岩壁の尾根段丘崖をたどる旅でした。 ◆山城のように高野町を見守る砦のような禅刹◆ |

|

楼門(仁王門)の背後に城郭御殿のような本堂禅堂が見える |

|

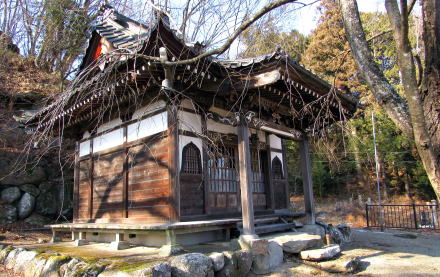

桂霄寺が位置する高台は、下畑から北に延びる尾根の先端が沢で断ち切られて残った丘の地形となっています。高野町の集落を北に見おろす位置にあり、古代から祈りの場、信仰の場があったような印象です。 古い密教霊場の跡地を利用して砦が築かれ、戦国の世が終わると、ふたたび信仰の場、祈りの場となったということなのでしょうか。 ところで、寺号にある桂霄という難しい漢語には「美しい天空」という意味があるようです。  ▲旧街道脇に建つ最初の門(空門)  ▲尾根先端の崖下の壇上に鎮座する観音堂  ▲参道入り口の岩壁の下に並ぶ石仏群  ▲昭和期末に修築したと見られる観音堂  ▲尾根端の岩壁がお堂の背後に迫る  ▲10メートル近くものぼる石段  ▲石段の先には無作門となる重厚な楼門が待ち構えている  ▲本堂前から振り返ると楼門の北側に鐘楼がある  ▲城郭のような端正かつ重厚な構えの本道禅堂  ▲達磨大師の水墨画と「不動心」を説く扁額 |

少林山桂霄寺は、山号からわかるように曹洞宗の禅刹で、城郭のような構えです。厳格な格式によって境内堂宇の結構・配置がほどこされています。なによりも三門――空門・無相門・無作門――を備えていて、これらをくぐって本堂・禅堂に到達するようになっています。

観音堂の北側にある急斜面をのぼる参道石段があります。これをたどって山腹にある桂霄寺の境内堂宇群にいたるのです。山城の縄張り結構を思い浮べました。やはり禅宗は武士の仏教なんだと納得するような構えです。

本堂正面の扁額には「解脱門」と書かれています。その脇の玄関には達磨大師の水墨画が置かれ、その上の扁額には「不動心」とあります。これもまったく隙がない構えです。

|