▲御嶽神社の参道(農道)は居館跡への連絡路になっている

▲梅や杏の果樹園は家臣団の屋敷地跡だという

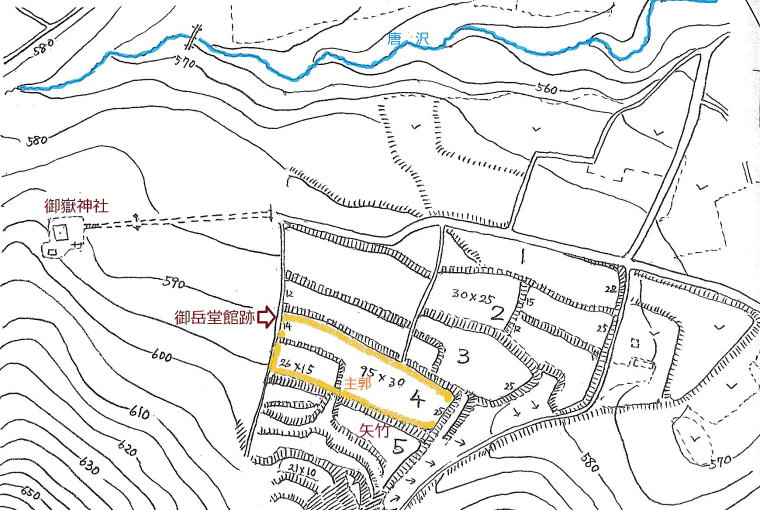

屋敷集落の段郭は道沿いの長さが最大240m、奥行き60mくらいで、3~4の段差があるようだ。畑作地として開墾されてきたので、本来の形状は正確にはわからない。

▲近年、居館主郭跡に導く舗装道路がつくられた

▲段郭の縁の石垣は近年復元されたものか

▲古い大手道の跡のように見える通路

▲ここが主郭で館があった壇だが、その背後にも段階か続く

▲館跡からは御岳堂集落のはるか北東に浅間連峰を展望できる

▲中央左の尾根は日向山、その手前の谷は砂原峠に続く。眼下の樹林帯は唐沢沿いの谷筋低地を覆っている。 |

史跡の入り口は舗装道路

主郭跡(館敷地跡)への上り口には冠木門

御岳堂には、平安末期から戦国時代までの間にあったとされる城館や砦の跡がいくつもあって、御岳堂館、依田城、内山城などという名称が伝わっています。本格的な発掘調査はおこなわれていないので、400年近くにおよぶ期間のどこかにあった城館や城砦がごちゃ混ぜの伝承になっています。

ある歴史家は平安末期の城館を意味し、別の歴史家は室町時代の城郭を意味するという具合で、文脈がこんがらかったまま、今日に伝わっているようです。ここでは、平安末期に平家追討のために信濃の武士を糾合した拠点としての城館をの跡を探ることにします。

とはいえ、検証に耐える実証的な根拠や遺構は見つかっていません。伝説の域を出ませんが、地形や地理的環境から推理してみることにします。

『平家物語』では、1180年(治承4年)、源義仲は以仁王の令旨に応えて挙兵進軍し、佐久地方の根井氏などの武士たちを糾合して依田城を拠点としたと描かれています。それがここで、この地の領主依田氏が城館を構えていました。それを木曾義仲のために譲って、自らはここから北東に300メートル余り離れた高築地の居館に移ったということです。

私は日本史は門外漢なので、この物語にどれほどの信憑性があるかはわかりません。この一帯の地形や地理的環境から推察するしかありません。

ここは御岳山裾の北向き斜面にあって、眼下の扇状地にある御岳堂中山地区を見おろす高台に位置しています。中山から西に日向山が長い尾根を延ばしていて、この尾根と北向き斜面との間に谷間が横たわっています。谷間を西にのぼると砂原峠にいたり、峠越えの古道(鎌倉道)跡が谷筋を東西に通っています。

砂原峠を西に降りて、独鈷山系の麓を西にたどると塩田と別所に行き着きます。峠下の盆地を北に向かうと千曲川河畔の上田にいたります。御岳堂から依田川の谷間に沿って東に向かっても千曲川河畔に達します。南に向かうと依田窪~長窪で、中山道をつうじて望月・佐久平方面に出ていくことができ、逆に進めば和田峠を越えて下諏訪、塩尻方面にいたります。

鎌倉道や中山道は源平合戦の後に開削された道で、義仲が挙兵進軍した当時は、それらの元になった古道が通っていました。

さて、木曾を出た義仲軍は、まず塩尻を拠点として信濃武士団を集めて源氏派の同盟を結んだようで、次いで下諏訪~和田峠~依田窪を経てこの地に到達し、反平家の同盟軍を組織したのでしょう。上記の経路をつうじて駆け付けた佐久・小県方面の武士団を同盟に加えたということでしょう。

ここから北に向かうためには、朝廷を牛耳っている平氏側が官衙を置いて統治していた上田や塩田を突破しなければなりません。先遣隊を派遣して偵察情報を収集するうえでも、御岳堂に拠点を構えて、陣容を整える必要があったはずです。

御岳堂に北信濃攻略に向けた拠点を築くのは、流れとしては自然ですから、この城館跡がそれだったということでしょうか。

宗龍寺がある依田城跡もそういう拠点の候補だそうです。しかし、距離が小さいので、義仲同盟軍の規模が数千に達したのであれば、それなりに広い城郭陣地が必要ですから両者は連絡路でつながり一体化していたかもしれません。

|